华为人形机器人:从工业到全场景的智能化布局

近年来,人形机器人逐渐成为科技巨头的新焦点,华为自然也不会缺席。依托其强大的盘古大模型和鸿蒙系统,华为正逐步从工业机器人扩展到通用人形机器人的研发,并与赛力斯合作启动了量产计划。在成本控制、硬件生态建设和市场应用方面,华为依然面临诸多挑战。本文将深入剖析华为的人形机器人发展历程及与赛力斯的合作详情,探讨其战略目标及市场潜力。

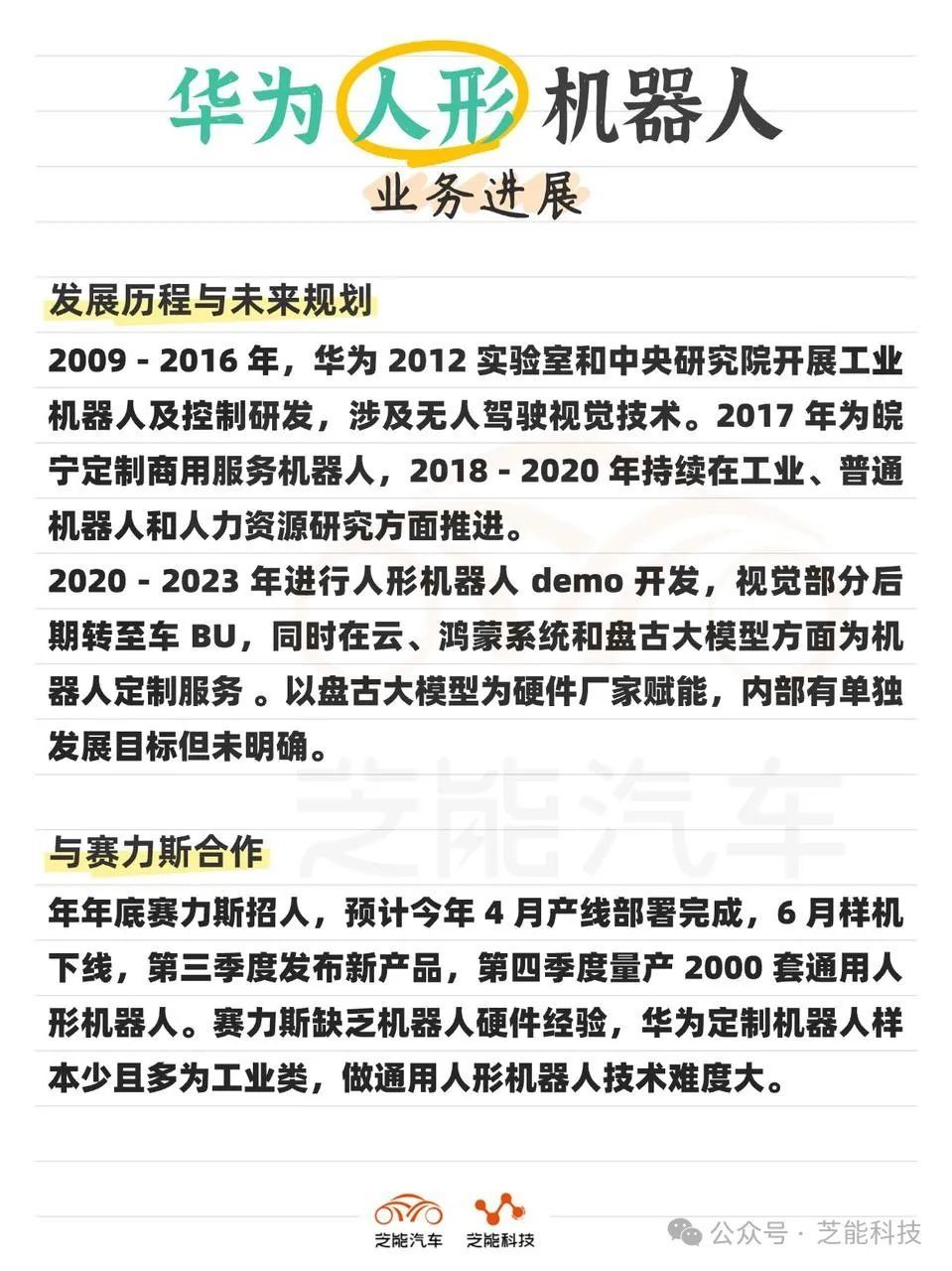

01 华为的人形机器人发展历程

# 早期研发与技术积累(2009-2016年)

华为自2009年起由2012实验室和中央研究院牵头开展工业机器人和控制技术研究,特别是在无人驾驶视觉模块开发上积累了宝贵经验。这些技术为后期机器人开发奠定了坚实基础。

# 商用探索与技术沉淀(2017-2020年)

在此期间,华为试水商用机器人,为企业客户提供定制化解决方案,如用于咨询服务的机器人。同时,中央研究院继续深入研究工业和人力资源方向的机器人技术,进一步巩固了技术和市场基础。

# Demo阶段及多领域布局(2020-2023年)

2020年,华为启动人形机器人Demo项目,迭代出Demo01至Demo03。期间,视觉技术逐步由车BU接手,华为在云计算、鸿蒙系统及盘古大模型方面为机器人提供定制化服务。此外,硬件研究也同步推进,标志着其从单一系统研发向软硬件结合转型。

# 未来规划:从工业走向全场景化

根据规划,华为将在未来通过盘古大模型对生态伙伴进行赋能,逐步实现人形机器人从工业到商业及家用场景的全面覆盖,并计划在2035年完成通用型机器人的生态系统建设。2024年底,华为与赛力斯启动通用人形机器人合作项目,计划于2025年实现2000套机器人量产。

02 华为人形机器人发展的深层解读

# 技术层面的优势

华为早期在工业机器人及相关控制技术的研发积累,为其进入人形机器人领域提供了坚实的技术支撑。特别是在视觉技术与人形机器人的强相关性上,通过不断优化和创新,华为在人形机器人的感知与识别能力上具有一定优势。鸿蒙系统和盘古大模型的应用,为人形机器人赋予了智能化的操作系统和强大的数据分析能力,使其在软件层面具备竞争力。

# 市场前景与合作模式

随着工业自动化和家庭智能化需求的不断增长,人形机器人市场潜力巨大。华为通过对下游市场的精准分析,锁定能源行业、医疗教育、家庭护理等领域,满足不同客户群体的需求,为产品打开市场空间。与赛力斯的合作,更是借助双方的优势资源,加速产品的量产与市场推广,以应对市场竞争。

# 生态赋能与成本控制

华为选择以生态赋能的形式参与人形机器人业务,而非直接生产机器人,具有多方面的优势。一方面,通过与众多合作伙伴合作,能够获取大量样本数据,加速机器人的迭代升级,使其更快达到通用型水平。另一方面,在AI领域,华为注重从工业类场景推广到运动部件的精细管理和控制执行,这种模式能够形成更高的客户和社会粘性。

成本控制是华为人形机器人发展面临的关键挑战之一。目前较高的成本与通用机器人成本控制目标的差距,限制了产品的市场应用范围。华为通过与赛力斯合作,探索优化成本的途径,同时考虑将产品先应用于工业领域,以降低风险。这种策略既体现了华为对市场现实的考量,也反映出其在成本控制与市场定位之间寻求平衡的努力。

小结

华为在人形机器人领域的探索是其从工业技术向智能生态系统迈进的重要一环。尽管存在技术和成本上的挑战,但依托盘古大模型、鸿蒙系统以及与赛力斯的紧密合作,华为展现出以生态赋能抢占行业高地的雄心。2025年或将成为华为人形机器人从工业走向全场景商业化的元年。

iFeng科技【阅读原文】

iFeng科技【阅读原文】